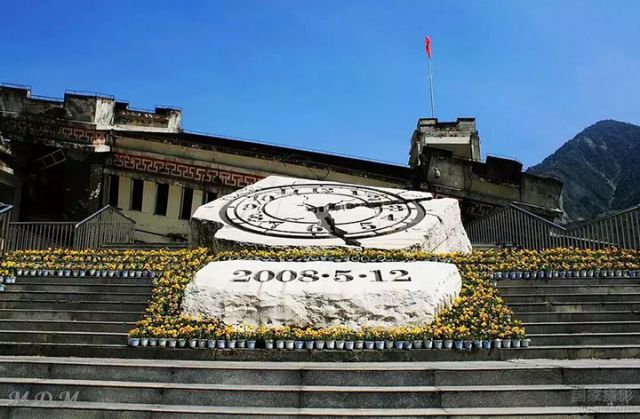

从2008年四川汶川特大地震撕裂龙门山脉,国际环境专家发出预警“工业污染与地质创伤叠加,这里将沦为生态死地”,到十七年后被联合国可持续发展报告列为“全球山地生态修复样本”,汶川这片曾被判定“无法重生”的土地,向世界宣告了一场东方生态文明的复兴史诗。

近年来,四川省阿坝州汶川县坚决贯彻习近平总书记来汶视察时作出的“灾区人民更要注重生态与人和谐发展”的重要指示,依托藏羌民族文化底蕴与生态资源,推动生态保护与灾后重建、民生改善、城市更新深度融合,为生态脆弱地区可持续发展提供了可借鉴、可复制的“汶川经验”。

破茧:工业废墟的生态再造

震后初期,山河破碎、满目疮痍,汶川以“全域景区化”理念推进重建,精准开展“大地缝合术”,采取“自然恢复+人工干预”协同模式,大力实施天然林保护、干旱河谷生态治理等重点生态工程。近年来,全县新建水源涵养林1900亩,抚育中幼林1.02万亩,完成植被恢复11.62万亩、人工点散播3万亩、封山育林64.3万亩,森林覆盖率由震后的38.1%提高到42.45%。

汶川坚决扛起当代共产党人“三治岷江”的为民担当,设立各级河湖长、河湖警长176名,管护河流600余公里,从“源头”推进岷江综合治理。强化风险防控、科技赋能和综合治理等多方面举措,累计清淤疏浚河道壅塞体1000万立方米。聚焦污染防治“三大攻坚战”,狠抓“三域一居”环境治理,着力开展畜禽养殖和农业面源污染整治。重建“鱼道——湿地——森林”生态廊道,恢复河道自然走向,消失多年的齐口裂腹鱼重现渔子溪,实现了一江清水向东流。

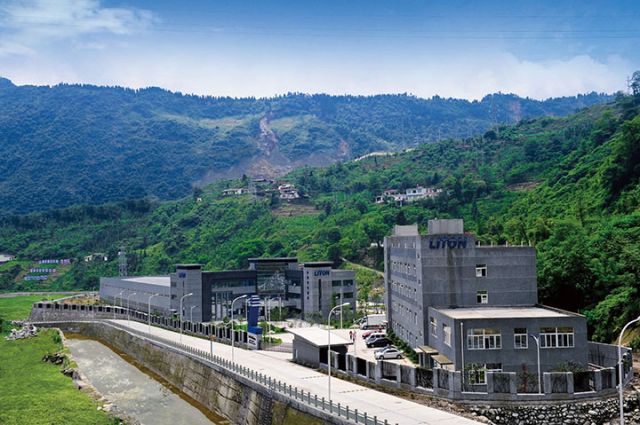

汶川县以壮士断腕的决心,秉持“工业外迁、腾笼换鸟”的发展思路,优化调整工业园区布局,搬迁企业63家,实现淘汰落后产能、培育新兴产业两不误。特别是水磨镇通过“腾笼换鸟”,成功将工业园区变为旅游景区,从工业重镇转型为碧水青山间旅游重镇,从产业发展不均衡到实现产业融合发展,荣获熊猫生态小镇、竹林小镇、省级百强中心镇等荣誉称号,成为“全球灾后重建最佳范例”。

共生:人与自然的发展辩证

汶川县聚焦农业绿色转型和生态价值变现,推动生态优势加快转化为产业优势、发展优势和群众增收优势。全县建成汶川果、汶川茶、汶川药等产业基地22万亩,销售年收入超12亿元,建成以甜樱桃、脆李子、香杏子“汶川三宝”为主的万亩标准化生产基地,甜樱桃、脆李子入选全国名特优新农产品目录。围绕“天府森林四库”建设,构建“以短养长”的特色林业产业体系,探索形成“林粮共生”新模式,实现“藏粮于林、产粮于林”。

汶川县按照“南部避暑康养胜地+北部冰雪休闲胜地”全域旅游发展思路,通过整合生态资源、完善配套设施、延伸产业链条,推出“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬滑雪”四季旅游主题,让生态资源与地域文明在交融中焕发新生。在海拔2500米的阿尔沟,曾经的石灰岩矿区变身为川西最大高山滑雪场,夏季则化身星空露营基地,建成集“冰雪运动、森林康养、雪山天池、古羌文化体验”为一体的滑雪主题四季旅游度假目的地。2024年——2025年雪季累计接待游客12.34万人次、实现收入2426.81万元。依托入口社区及都四山地轨道交通站点建设,深入谋划景观打造、业态活化及多类型主题活动等体验式业态,持续推进建设森林康复中心、康养步道等服务设施建设。2024年,县域南部接待避暑人群超208万人次,实现旅游收入约3.12亿元。

汶川县积极培育“红色教育+自然教育”特色研学汶川品牌,有力推动研学实践与爱国主义教育基地、大熊猫国家公园、长征国家文化公园建设深度融合,将更多自然资源优势和生态保护成果转化为经济和社会效益。实施“自然教育+”发展战略,持续建强汶川青少年活动中心、汶川自然教育学校、映秀震中纪念馆等研学阵地。深度融合红色文化、古羌文化及生态资源,以“研学+生态旅游+自然教育”模式推进研学产业发展。大力推进卧龙——三江——映秀——草坡研学示范带建设,成功获评全国爱国主义教育基地、全国中小学研学实践教育基地、四川首批地学旅行实践基地等称号,吸引超10万人次参与体验,汶川自然课堂成为传播生态文明的生动载体。

永续:山水城市的未来典范

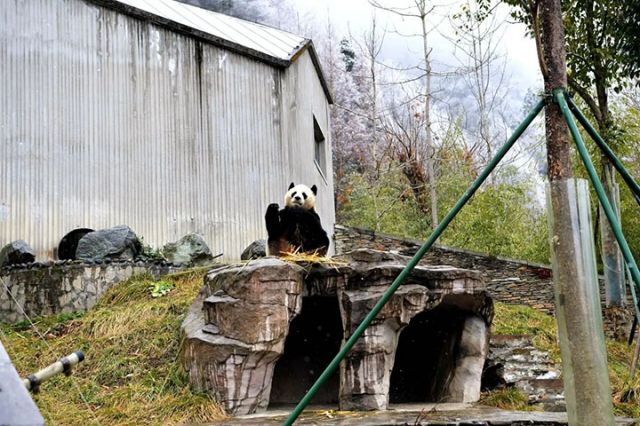

震后,汶川及时组织力量编制完成了《汶川县强力推进破碎山河大绿化活动实施方案》,全面恢复林草植被、切实保护生物多样性、有效治理水土流失,逐步恢复损毁林地的生态环境承载功能。积极推动“园地共建”,截至目前,累计修复大熊猫栖息地222万余亩,完成营造林总面积10.2万亩,建设竹林面积2.79万亩、竹林通道63公里,进一步修复大熊猫中小型栖息地和迁徙廊道,加快构建生物多样性保护网络。目前,全县野生大熊猫数量共165只,种群密度居全国第一;全县野生动物达1019余种、植物达2601余种,是世界顶级生态多样性热点地区。投入2.3亿元,建成集大熊猫饲养、繁育、研究、野化培训与放归研究以及公众教育和高端科学观察为一体的中华大熊猫苑神树坪基地。

汶川县大力实施生态价值转化行动,积极开展生态系统生产总值(GEP)核算,让生态资源更好地成为生态资本、生态红利。建立生态资源价值评价体系,探索建立“两山银行”,鼓励各类金融机构加大对区域绿色发展的支持力度,打通“两山”转换通道。建立政府、企业、社会和市场四方生态产品价值实现平台,构建“政府引导、企业主体、社会参与、市场主导”的“两山”转化和生态产品价值实现机制。

将岷江流域生态廊道建设与提高基础设施和公共服务水平有机结合,因地制宜,高标准推进紫坪铺湖区、寿溪河、渔子溪沟、草坡沟、杂谷脑河生态廊道和沿线城镇村庄绿化美化行动,寿溪河成功获批国家级幸福河湖建设项目,实现全州国家级幸福河湖“零”的突破。坚持“工程治理+避险转移”双轮驱动,通过强化风险防控、科技赋能和综合治理等多方面举措,切实筑牢地质灾害防治安全防线。全县实施地质灾害隐患工程治理51处,消除地灾隐患点62处。进一步提升沿江流域森林质量,雾霾拦截率提升18%,成渝双城绿肺工程初见成效。

今天的汶川,以“生态优先、治理升级、产业转型、民生为要”为核心,在岷江上游打造出“藏羌‘两山’基地”这一生态文明建设典范,生态优先、绿色发展之路越走越宽、越走越扎实。获批全国生态综合补偿试点县,每年获得中央财政专项资金支持。入选“全国绿水青山就是金山银山实践创新基地”,享有优先申报国家生态修复项目、绿色金融定向扶持等特权。入围全省唯一“博鳌亚洲论坛绿色发展基地”,汶水羌山“有土皆绿、是水皆清、四季花香、处处鸟鸣”的生态新画卷正徐徐绘就。(文/图 汶川县生态环境局 微汶川)

上一篇:从纳溪实验室走向新疆戈壁滩,全钒液流电池筑起“电能银行”

下一篇:已经是最后一条

关注官网微信