四川省委省政府决策咨询委副主任,四川省人民政协理论与实践研究会副会长,成都市社会科学界联合会主席,四川省社会科学院教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,中共十五大代表,美国《财富》全球论坛顾问,四川省县域经济学会专家委员会主任。曾荣获“四川省十大杰出青年”称号、中国青年化学奖、国家教委科技进步一等奖、中国青年科技奖、跨世纪优秀人才培养计划、中国国家图书奖、四川省哲学社会科学优秀成果奖等多项荣誉。在非线性系统学、区域经济学、科学哲学、政治学、政策学等方面有较多研究。

李后强

(中国系统科学研究会副理事长、中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会副主任、成都市社会科学界联合会主席、二级教授、博士生导师、四川省社会科学院原党委书记)

在当代科学与人文的交汇处,乌杰教授的《系统美学》与《系统心理学》犹如两颗璀璨的星辰,以系统科学为纽带,架起了自然科学与社会科学、工程技术与人文艺术、东方哲学与西方思想之间的桥梁。这两部著作不仅是对传统学科壁垒的突破,更是对人类认知范式的重构,展现了“跨界融合”在21世纪知识生产中的核心价值。

第一 系统思维奠定跨界融合的方法论基石

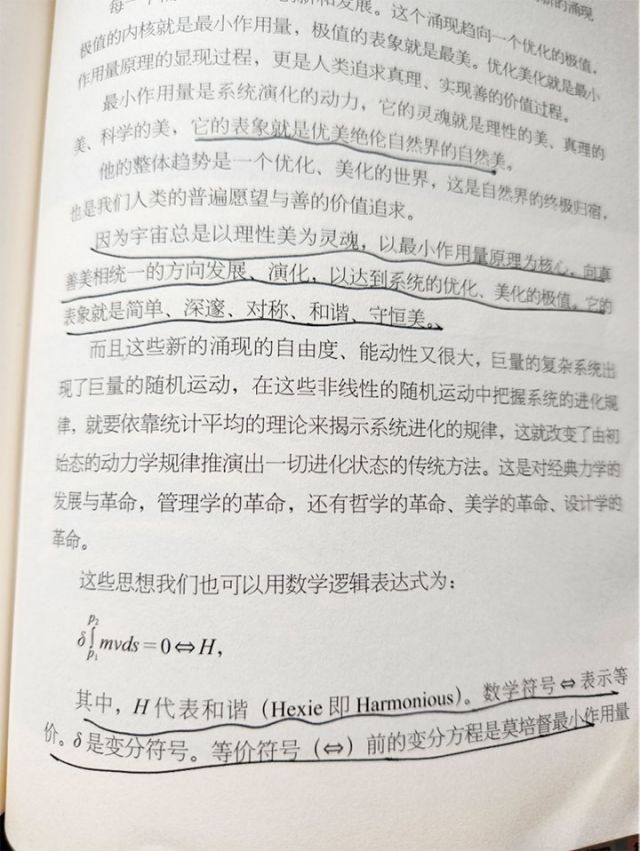

乌杰的系统思想从系统辩证论起始,以“整体性”和“关联性”为核心,其理论建构融合了钱学森的系统论、贝塔朗菲的一般系统论以及中国传统文化中的“天人合一”思想。在《系统心理学》中,他提出心理现象是“物理系统、生物系统与意识系统的耦合体”,通过分形理论、量子力学(如普朗克常数与意识关联)和复杂网络分析,揭示了心理活动的非线性规律。而《系统美学》则将美学视为“真善美的统一”,用最小作用量原理和分形模型量化美的生成机制,甚至将设计艺术美与互联网、超算技术结合,预言“一切皆美学”的未来图景。他提出“凡是符合最小作用量原理的物质系统与思想都是和谐的”观点。宇宙是最高的美,绝对的美。最小作用量原理融合真善美,是宇宙演化的永不枯竭的动力源泉,是永远的第一推动力,是演化的原因和结果,美只是它的表征。这种跨学科方法论,打破了自然科学追求确定性与人文社会科学强调解释性的对立,为复杂问题提供了系统性解决方案。

第二 工程与美学共振实现从技术理性到人文关怀的跨越

在工程领域,乌杰的系统美学颠覆了传统功能主义范式。他提出“工程结构是凝固的哲学”,主张将生态美学、文化符号融入设计。例如,在高原桥梁建设中,工程师通过藏族传统图案与混凝土结构的结合,既满足力学需求,又赋予工程地域文化意蕴。这种“技术美学”在《系统美学》中被提炼为“分形涌现”理论——工程师通过模拟自然分形结构(如树木年轮、河流分支),设计出既高效又具有美学价值的建筑。而在《系统心理学》中,技术工具(如脑机接口、AI)被重新定义为“意识延伸的媒介”,强调技术应用需符合人类心理的“意志导向律”。

将系统美学原理应用于工程和设计领域,指导创造出既具功能性又具审美价值的产品和建筑,推动了美学与工程技术的融合。系统心理学的理论和方法被应用于社会治理、心理健康教育、心理咨询和治疗等领域,为提升公众的心理健康水平和社会和谐提供了科学依据和实践指导。

第三 哲学与科学对话促进东方智慧与西方范式的交融

乌杰的跨界融合深植于东西方哲学的对话。他批判西方还原论对系统性的消解,转而从中国传统文化中汲取养分。

将《周易》的阴阳辩证与系统科学的“互补性原理”结合,提出“矛盾即系统”的论断,推进系统哲学的本土化。 以儒家“修身”思想为基底,融合马斯洛需求层次理论,构建“意志导向”的心理调控模型,为抑郁症治疗提供新思路,实现 心理学的本土重构。 借鉴道家“大美不言”思想,用分形几何解释自然美与艺术美的同源性,认为“美是宇宙自相似性的显现” ,促进了美学的宇宙论转向。这种融合不仅回应了亨廷顿的“文明冲突论”,更开辟了跨文化知识生产的第三条道路。道是最高的美,道是绝对的美,天地之间的大美就是“道”。

第四 国内外协同创新推动从理论到实践的回归

可以说,《系统美学》与《系统心理学》,既是学科交叉的典范,更是文明对话的桥梁。它们证明——真正的创新往往诞生于学科的边缘地带,而人类文明的进步,需要不断打破知识的疆界,在融合中寻找新的可能性。正如钱学森所言:“大成智慧需要综合集成各门学科的知识。”在这个意义上,乌杰的跨界探索,不仅是中国系统科学的里程碑,更是全球知识共同体构建的先声。

乌杰的理论体系具有鲜明的实践导向—— 系统心理学被应用于企业管理(如逸马产业集团的“万利连锁体系”),通过心理调控优化组织协同效率;系统美学指导城市规划,将生态网络与文化遗产保护结合,重塑“山水城市”;在联合国教科文组织框架下,乌杰的心理学基础(生理学)与“心之力”哲学(王阳明思想)结合,提出全球心理健康干预方案。这种双向互动,既避免了“西方中心主义”的陷阱,也超越了“民族主义”知识生产的局限。

第五 不同学科融合推动应用领域拓展

总结起来说,乌杰的跨界融合在多个层面展现了创新,主要是——

1学科融合的创新

系统科学与美学的融合。在《系统美学》中,乌杰将系统科学的方法引入美学研究,意味着自然逻辑与人文逻辑的统一与和谐,预示着一个新的学科群的诞生,将自然美、艺术美、设计美等统一在系统论的框架下,揭示了美的内在规律,为美学研究提供了新的视角和方法。

系统科学与心理学的融合。在《系统心理学》中,他以系统论为基础,整合了心理学、生理学、神经科学等多个学科的理论,提出了心理系统的四要素(需求、意志、认知、情绪)和三大基本规律(意志导向、相似性、蝴蝶效应),构建了全新的心理学体系。

2. 理论创新的突破

提出美的变分方程。在《系统美学》中,首次提出了美的变分方程,即左边是最小作用量,右边是和谐美,中间是数学符号把两方联系起来,将美学从传统的哲学思辨提升到科学计算的层面,为美的量化研究提供了可能。

重构心理学体系。在《系统心理学》中,强调意志在心理活动中的核心地位,突破了传统心理学重认知轻意志的局限,提出了心理系统的整体动态模型,对心理现象的解释更加全面和深入。

3.文化传承与创新的结合

融合中国传统文化。在研究中,乌杰注重吸收中国传统文化中的哲学思想和美学理念,如儒家的中庸之道、道家的自然观等,将传统文化与现代科学相结合,推动了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

4.国际视野与本土特色的结合

借鉴国际先进理论。积极借鉴和吸收国际上的系统科学、心理学等领域的最新研究成果,结合中国实际进行创新和发展。

推动中国学术走向世界。通过系统美学和系统心理学的创立和发展,为中国学术在国际舞台上赢得了更多的话语权,推动了中外学术交流与合作。

第六 展望跨界融合的文明意义

《系统美学》一书,从系统哲学的高度出发,将美学的研究拓展至数学领域,创造性地提出美的变分方程,将自然逻辑与人文逻辑统一于和谐之美中。这一理论不仅丰富了美学的内涵,也为自然科学提供了全新的审美视角。书中对自然美、艺术美、设计美的全新解读,预示着一个新的科学群的诞生,体现了自然科学与社会科学在审美层面的深度交融。

而《系统心理学》则以重构心理学体系为己任,突出意志力量的重要性,将心理学的研究推向了一个新的高度。该书不仅在科学性、融合性、中国化、操作性等方面实现了重大突破,还通过系统心理学的“四大要素”和三大规律,为解决人的意识问题提供了新思路。书中对现代科学发现的引入,更是展现了心理学与自然科学之间的紧密联系。

乌杰的探索揭示了知识生产的未来方向——

1. 学科边界的消融。量子生物学、神经美学等新兴领域的崛起,印证了系统科学“整体大于部分之和”的预言;

2. 技术伦理的重构。当AI开始“读心”,亟需系统心理学建立人机共生的伦理框架;

3. 文明范式的升级。通过“系统思维”弥合人文与科技的鸿沟,或将成为应对气候变化、人工智能伦理等全球挑战的关键。

结语

在当今这个知识爆炸的时代,学科之间的界限日益模糊,跨界融合已成为推动学术进步与社会发展的重要动力。乌杰教授的《系统美学》与《系统心理学》如同两颗璀璨的双子星,在跨界融合的星空中熠熠生辉,它们不仅展现了自然科学与社会科学的深度交融,更开辟了工程与美学、技术与心理学、哲学与科学、国内与国外等多领域融合的新天地。这两部著作的跨界融合不仅体现在自然科学与社会科学的交融上,还体现在工程与美学、技术与心理学的结合上。《系统美学》为工程设计提供了美学指导,使技术产品不仅具有功能性,还具备了艺术性;而《系统心理学》则为技术应用提供了心理学支持,使技术更好地服务于人的心理健康与幸福感。

总之,乌杰的跨界融合在学科交叉、理论创新、实践应用和文化传承等方面都取得了显著的成果,为学术研究和社会发展带来了新的思路和方法。《系统美学》与《系统心理学》作为跨界融合的双子星,不仅推动了自然科学与社会科学的深度交融,还为工程与美学、技术与心理学等领域提供了新的研究视角与方法论。它们不仅是中国学者献给世界的珍稀礼物,更是推动人类文明进步的重要力量。

(李后强2025年9月21日在“系统美学、系统心理学与和美文化——中国系统科学研究会2025年学术年会”上的主题演讲)

关注官网微信