当代县域经济

在线阅读

[摘要] 面对全球新一轮科技革命和产业变革,我国正加快从制造大国向制造强国迈进。泸州作为我国西南地区的工业重镇,要着力破解结构性矛盾、政策性梗阻、制度性障碍,以县域新型工业化为支撑,通过县域协作、产业规划、交通运输、人才招引、创新动能等有效举措,加快推进县域经济现代化产业体系建设。

[关键词] 新型工业化;泸州;县域经济;现代化产业体系

[基金项目] 2024年度中共泸州市委党校系统重大课题项目(课题编号DYZD2401)

[作者单位] 中共泸州市委党校

面对全球新一轮科技革命和产业变革,我国当前也在加快步伐从制造大国转向制造强国发展。党的二十大报告明确提出要“基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化”。而县域经济是城乡融合、区域经济高质量发展的重要支撑,对新时代新征程中推进新型工业化的大局具有重大战略意义。2024年中央一号文件进一步强调了县域经济发展的重要性。各级党委政府对此作出了具体部署安排,中共四川省委十二届三次全会指出“必须把推进新型工业化摆在全局工作的突出位置”“加快建设服务国家全局体现四川特色的现代化产业体系”。十二届四次全会指出“以县域为重要切入点扎实推进城乡融合发展”。 泸州市委九届六次全会、七次全会作出“‘一体两翼’齐飞”部署,加快推进县域现代化产业体系建设。然而,泸州县域经济产业发展仍然差强人意,在2023年公布的西部百强县榜单中,泸州入围的县(市、区)排位靠后,总体呈现出基础差、底子薄、发展滞后的特点,部分县仍属农业大县、工业小县、经济弱县、财政穷县。因此,破解新型工业化发展短板问题,加快推进县域现代化产业体系建设,对于推动新时代泸州县域经济高质量发展,提升新时代区域中心城市能级具有重要的现实意义。

新型工业化、现代化产业体系

与县域经济发展的关系

“郡县治,天下安”,县域经济的发展事关国家长治久安。根据中国县域统计年鉴数据,2022年我国县域经济GDP达46.5万亿元,占全国GDP比重为38.32%,彰显出县域经济在我国经济社会发展中的重要地位和作用。县域经济作为一种典型的区域经济,涵盖了国民经济的一、二、三产业,涉及生产、交换、分配、流通等各个经济活动环节,有相对完整的经济运行体系。同时,在我国县域经济总量中,工业增加值约占40%,这意味着县域经济要长期、稳定、高质量发展必须夯实工业支撑,加快构建县域现代化产业体系。党的二十大报告对构建现代化产业体系提出了三个方面的任务要求:一是建设制造强国;二是打造战略性新兴产业,培育新的增长引擎;三是构建优质高效的服务业新体系,而这三个任务恰好也是新型工业化的重要内容。由此可见,新型工业化作为现代化产业建设的重要抓手,对县域经济发展起着核心带动作用。

新型工业化对泸州现代化产业的新要求

根据四川省委、省政府2024年6月发布的《关于推动新时代县域经济高质量发展的意见》提出的要求,作为我国西南工业重镇,泸州县域现代化产业体系建设应坚持推进新型工业化,支持有条件的县域瞄准1—3个主导产业集中发力、打造一批工业经济综合实力强、产业集群化发展态势好的县(市、区),做强县域工业主支撑。一是壮大产业集群,聚焦优势产业提质增效,加快传统产业改造升级,打造区域性优势产业集群。二是建强高能级产业发展载体。培育壮大企业创新主体,建立一批综合实力较强的县级产业发展平台,打造外贸转型升级基地。三是引育“链主”企业和专精特新企业。支持有条件的县域集中资源要素引进和培育具有核心竞争力和生态主导力的“链主”企业,支持县域优质中小企业专精特新发展,实施民营企业雁阵培育行动和“建筑强企”培育行动。四是推动数字化赋能产业发展。推进县域信息化建设,补齐县域数字化短板,建设数字产业集聚区,引导县域产业园区、产业基地数字化发展。

泸州现代化产业建设需要破解的问题

县域经济总量偏低,区域发展不平衡。一是泸州各县(市)经济总量存在显著差异,整体发展不平衡。2023年,泸县的GDP为464.6亿元,同比增长0.5%;合江市的GDP为319.1亿元,同比增长6.5%;古蔺县的GDP为247.9亿元,同比增长10%;叙永县的GDP为184.98亿元,同比增长8.1%,分别占泸州经济发展总量的17%、9.5%、7.25%、6.8%。县域经济总量差距大,增速差异明显。二是县域产业发展不均衡。泸县现代服务业和高新技术产业发展较好,如泸州高新区的电子信息产业园,已成为经济增长的新引擎。叙永县主要在高山特色农业方面发展较好,但缺乏高附加值产业支撑,第二、三产业存在较大缺口。古蔺县和合江市对传统优势产业的依存度较高,战略性新兴产业发展滞后。三是基础设施和公共服务资源分配不均衡,导致区域经济发展的不平衡进一步加剧。泸县在教育和医疗等公共服务领域的投入明显高于其他县市,形成了资源和资本向优势地区集中的局面,进一步扩大了区域间的发展差距。

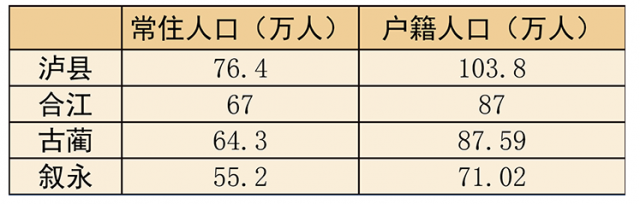

2023年泸州4县(市)常住人口和户籍人口表

县域经济数字化、智能化进程缓慢。泸州各县(市)的数字化和智能化总体发展较为缓慢。一是基础设施建设滞后。根据2023年泸州市统计局数据,泸县、合江、古蔺、叙永四县(市)的光纤宽带和5G网络覆盖率仅为60%,远低于泸州全市平均水平,限制了信息化发展。二是数字化转型动力不足。2023年泸州传统制造业占园区总产值的70%以上,而高新技术产业比例不足15%,导致企业在数字化升级方面的投资和应用积极性不高。三是高素质数字化人才匮乏。2023年上述4县(市)信息技术专业人才仅占总劳动人口的5%,远低于泸州全市10%的平均水平,制约了技术创新和应用推广。

县域间综合交通运输体系待完善。一是县域路网密度有待提升。古蔺县的公路密度为65公里/百平方公里,显著低于泸县的95公里/百平方公里,导致两地间物流和人员流动效率低下,严重制约了区域经济的协同发展。二是园区缺乏高速公路直连通道。叙永县资源综合利用经济园区缺乏直接连接高速公路的通道,该园区距离最近的高速入口有30公里,物流成本高企,影响了园区企业的竞争力。三是公共交通设施有待提高。合江市公交线路覆盖率仅为45%,古蔺县至泸州中心城区的客运班次每天仅有3班,严重影响了区域经济的联动发展和资源共享,居民出行和企业运输受到限制。

县域人才人力存量不足。人力资源存量作为经济发展“基本盘”,是经济社会发展的重要动力。当前,县域人力存量不足的问题已成为制约县域经济发展的重要因素。一是泸州各县(市)人才总量不足。除了受四川外出务工的传统影响,更重要的是因为本地产业对人员的吸纳有限,加上重庆、成都等新一线城市的虹吸,大量县域人口流失现象日趋严重。县域人口大量减少,人才总量也随之减少,造成人才总量不足。以泸县和古蔺为主,流失率超过26%,远超全国县域平均水平,人才约占总人口的10%,低于四川县域平均人才占比3个百分点。二是泸州各县(市)高层次专业人才稀缺。虽然通过引进政策吸引了一部分高层次人才,但整体效果有限,高端技术人才和管理人才仍然稀缺。2023年泸州县域内大学毕业生返乡就业率仅为27.5%,而东部地区生源返乡就业比例最高为59%,就是西部地区平均也达到了44%,与之相比,泸州县域差距十分明显。年轻人和受过高等教育的人才大量外流,导致县域内劳动力结构不合理。三是县域内教育资源和培训机构不足。以古蔺县为例,古蔺县仅有1所高等院校,而邻近的宜宾市兴文县则有3所,这使得许多学生毕业后选择到教育资源更丰富的地区发展。

泸州现代化产业体系建设的对策建议

推进主导优势产业强链优链。提升传统优势产业的技术水平和品牌价值,通过引进配套企业,延长产业链条,提升产业集群效应,促进上下游企业协同发展。如酿酒和农产品加工产业可以通过引入先进技术和加强品牌建设,进一步巩固其市场地位。古蔺县酿酒产业的年产值已达到40亿元,占全县GDP的40%,可形成以郎酒为龙头,以仙潭酒业、川酒集团酱酒公司、金美酒业等“小巨人”企业为支撑,中小企业为组团的“1+3+ N”赤水河左岸酒业梯度的产业集群。合江现有先市酱油、永兴诚为代表的酿造企业,可通过产业链条的延伸,构筑从上游农产品、包装企业到下游体验店、电商平台的全面产业链,带动地方经济全面发展。

构建宜居宜业和美乡村现代化乡村产业体系。一是发展乡村新产业新业态,构建现代特色种植业、农产品加工制造业、康养旅游业等全产业新农村。二是立足本地资源禀赋,依托本地产业发展基础,培育多元产业化融合主体,形成多种类融合发展新业态,创建新的利益联结机制,在产业链、供应链、生态链等方面协同融合发展,推动农业产业转型升级。三是高度重视创新技术的应用,加快推进大数据、人工智能与农业实体经济的深度融合,为农业数字化、智能化打好基础,做好数字乡村建设。

畅通县域交通“毛细血管”。一是通过增加县内公路建设投资,提升公路质量,有效提高物流和人员流动效率。例如,古蔺县通过改善通往主要酿酒企业的道路,降低了运输成本,提升了产业竞争力。二是通过建设和完善园区内部道路网络,连接园区与主要交通干道,提升物流效率。合江产业园区通过新建一条连接园区与高速公路的快速通道,缩短了运输时间,提高了企业运营效率。三是通过增加城乡公交线路和班次,增设公交站点和换乘枢纽,可以改善居民的出行条件,吸引更多人才和企业入驻。

探索引才留才政策。一是加强人才“引”“留”顶层设计。针对解决县域各类企事业单位招聘“高、精、尖”人才难问题,强化顶层设计,面向硕士学历以上研究生、副高级职称以上高层次人才和急需紧缺专业人才,开辟引进绿色通道,对人才申请用编、工资关系等事项实行“专员接待、限时办结”模式,并提供税收减免、住房补贴、子女教育等政策优待。二是构建县域人才的职业发展体系。通过设立科技园区、产业孵化器以及研发基地等载体,为县域内人才提供发挥才能的广阔舞台。三是加强人才培养力度。通过与高校、职业院校等机构开展合作,建立起持续稳定的人才培养机制,持续提升县域人才的技能素质,使其更有效地推动县域经济的持续发展。四是逐步提升县域内公共服务水平,特别是在教育、医疗和养老领域,打造一个适合居住和工作的优质环境,解除人才在县域发展中的后顾之忧。

关注官网微信