当代县域经济

在线阅读

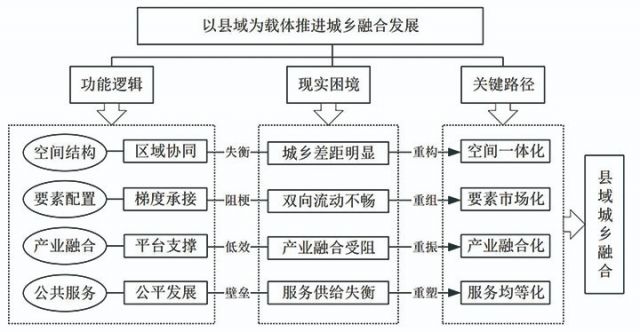

[摘要]推进县域城乡融合发展,是破解城乡二元结构、推动中国式现代化的关键切口。近年来,成渝地区双城经济圈立足双核超大城市协同联动的区域特点,以建设国家城乡融合发展试验区为重要抓手,着力破解城乡二元结构突出、区域发展不平衡等难题,作出了一系列部署并取得了初步成效,但仍然面临空间格局失衡、要素流通梗阻、产业协同低效、公共服务供给失衡等结构性矛盾。因此,本文以成渝地区双城经济圈为研究对象,在剖析理论逻辑的基础上,分析成渝地区双城经济圈在城乡融合发展中的实践探索与困境,并提出针对性建议。

[关键词]县域城镇化;城乡融合;成渝地区双城经济圈

[基金项目]川渝党校(行政院校)系统2024年调研项目(编号:2024BDYYB—36);2025年重庆社会主义学院委托课题(编号:CQSYWTKT20250050)

[作者单位]中共重庆市永川区委党校

新中国成立以来,我国城乡关系经历了从城乡分割到城乡统筹,再到城乡融合的发展演变过程。2014—2024年我国常住人口城镇化率以年均1.2%左右的速度持续增长,2024年末,我国常住人口城镇化率已达67.0%。当前,我国已进入了新的发展阶段,但城乡发展不平衡、农村发展不充分等问题仍然突出。怎样破除城乡二元结构、推进城乡融合发展是当前中国式现代化建设的重点与难点。党的二十大报告提出,推进以县城为重要载体的城镇化建设。党的二十届三中全会进一步指出,城乡融合发展是中国式现代化的必然要求,要壮大县域富民产业。县域涵盖县城、乡镇和村庄,是衔接城市与乡村的天然枢纽,是推动城乡融合发展和实现乡村振兴的重要节点。成渝地区双城经济圈作为我国西部人口最密集、发展水平最高、发展潜力较大的城镇化区域。然而,该区域城乡发展不平衡不充分问题突出,川东北、渝东北、渝东南地区多数县域城镇化率不足55%,城乡居民收入比超过2.3∶1。在此背景下,以县域为载体推进城乡融合发展,不仅是破解城乡二元结构的关键切口,更是推动区域经济一体化的重要抓手。

县域城乡融合发展的生成逻辑

历史逻辑:从“二元对立”到“融合共生”的演进脉络。我国城乡关系的演变始终与现代化进程紧密交织,经历了社会主义革命和建设时期的“以乡支城”到改革开放和社会主义现代化建设时期的“城乡统筹”,再到中国特色社会主义新时代“城乡融合”。新中国成立初期,为快速构建独立工业体系,国家通过统购统销、户籍隔离等制度形成“以农补工”的资源配置模式。这一阶段,农村集体化与工农产品价格“剪刀差”虽支撑了工业化原始积累,但也固化了城乡二元对立。改革开放以来,国家开始统筹城乡建设,家庭联产承包责任制释放了农村生产力,乡镇企业崛起推动“离土不离乡”的城镇化探索,城乡差距一度收窄。然而,随着城市规模的不断扩大,要素单向流动加剧了乡村“空心化”,城乡二元割裂的矛盾再度凸显。

党的十八大以来,习近平总书记科学把握我国城乡发展的历史定位和特征,提出推进城乡融合发展的重大命题。他指出,我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分,并多次强调要推进以县城为重要载体的城镇化建设。县域作为政策落地的关键层级,这一路径继承了工业反哺农业的历史经验,又创新了城乡融合的空间治理范式。

理论逻辑:马克思主义城乡观的坚持与发展。消除城乡对立是马克思主义城乡关系理论的核心命题。马克思主义经典理论认为城乡对立是随着社会分工的固化和资本主义私有制的产生而出现的。在资本主义社会下,城市的发展使工业和农业的矛盾尖锐化,城市逐渐成为经济活动的中心,而乡村则相对孤立。马克思强调“消灭城乡之间对立是社会统一首要条件”,为社会主义制度下推进城乡融合提供了理论基石。

以习近平同志为核心的党中央创造性地坚持和发展马克思主义城乡关系理论,将“消灭对立”的终极目标转化为“融合共生”的实践方略。不仅部署了推进城乡融合发展的任务,而且找到了“以县域为重要切入点”这一实践新路,开辟了马克思主义城乡关系理论新境界。县域作为联结城市和乡村的纽带,一方面能打破城乡土地、资本、劳动力的制度性隔离,促进要素双向流动;另一方面能通过整合共享实现城乡价值的双向增值。

实践逻辑:县域载体的功能适配与现实条件。县域作为城乡融合的核心载体,源于其对城乡要素的优化配置、产业空间的高效组织和公共服务场域的公平发展能力。其一,县域通过承接中心城市的技术外溢与资本下沉,整合乡村土地、劳动力等资源,形成要素双向流动的缓冲区。其二,县域通过构建产业园区、特色小镇等载体,推动资源互联互通、产业互构互动、空间互补互嵌,为三产融合创造支撑平台。其三,县域基本公共服务均等化为抓手,通过教育资源集团化办学、医共体建设等缩小城乡差距。

当前,县域城乡融合的实践条件日益成熟。政策层面,国家连续出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》等文件,明确将县域作为破除城乡二元结构的战略支点。市场层面,社会资本与农业技术下沉县域的趋势明显,正逐步形成“资本下乡—技术渗透—产业升级”的良性循环。技术层面,5G网络、物联网技术等数字信息技术的普及为城乡要素对流提供了新通道。

成渝“双圈”城乡融合

发展的协同探索与现实困境

实践进展:区域协同探索初见成效。一是体制机制创新,建立跨区域协同的政策框架。成渝地区双城经济圈以“经济区与行政区适度分离”改革为核心,探索跨区域协同的制度突破。如川渝高竹新区率先实现税费征管“跨省通办”,统一税费政策,川渝政务服务一体化,深入推进“最多跑一次”改革等成为区域协同的标杆。重庆出台《重庆市推进以区县城为重要载体的城镇化建设实施方案》等政策,着力破除阻碍城乡融合发展的制度障碍,以“小县大城、强镇带村、强村富民”为导向,探索以县城为载体的新型城镇化路径。

二是改革持续深化,激活“地、钱、人”要素流动。关于“地”,成都农村产权交易所联合重庆农村土地交易所正积极探索跨区域交易机制,畅通成渝两地农村资源要素流动。关于“钱”,重庆以大城市带大农村、大山区、大库区实现城乡共同繁荣,创新“强村富民”综合改革,农村集体经济组织经营性收入10万元以上的村占比达90%。关于“人”,《成渝地区双城经济圈一体化发展指数报告》显示,截至2024年底,重庆、四川分别推进户籍迁移“跨省通办”5万人次、11.6万人次,四川迁入重庆4.1万人。

三是城乡治理融合,推动设施互通与公共服务均等化。交通方面,成渝中线高铁、渝西高铁等骨干通道加快建设,重庆开通“背篓专线”特色公交线路,解决“最后一公里”出行难题。公共服务方面,川渝正积极共建远程医疗协作体医疗检查结果互认,推进教育、医疗等资源下乡。数字治理方面,重庆建成覆盖全部镇街的数字化治理运行中心,四川县域推广“互联网+政务服务”,推动形成综合治理新格局。

统计显示,2024年重庆市、四川省城乡居民收入比分别缩小至2.24∶1、2.22∶1,城乡资源要素进一步流动,公共资源更加合理配置,步入了城乡经济社会融合发展的新阶段。

现实困境。一是空间失衡,城乡发展差距明显。横向上看,成渝地区双城经济圈2023年常住人口城镇化率远低于长三角、京津冀、长江中游以及珠三角四大城市群,其中,成都市最高为80.8%,资阳市最低为43.9%。内部来看,成渝地区双城经济圈城乡发展水平核心与边缘梯度落差显著,呈现“两核高、四周低”的分布格局。截至2023年底,重庆主城都市区常住人口2178.0万人,城镇化率为79.6%。渝东北三峡库区城镇群城镇化率为54.7%,渝东南武陵山区城镇群城镇化率为52.3%。同时,城乡居民收入水平空间差异明显。成渝地区双城经济圈范围内,2023年城镇居民人均可支配收入最高的成都市武侯区60906元/年与最低的重庆市云阳县37782元/年,差距逾2.3万元/年。2023年农村居民人均可支配收入最高的成都市龙泉驿区40085元/年与最低的重庆市云阳县16899元/年,差距逾2.3万元/年。

二是要素梗阻,城乡要素流动不畅。集中表现为以农村单向输出为主,人口、土地等关键要素存在“半城镇化”困境。如2023年绵阳市户籍人口城镇化率为37.2%,较常住人口城镇化率(56.0%)滞后18.8%。2023年重庆市户籍人口城镇化率为52.3%,较常住人口城镇化率(71.4%)滞后19.1%。其深层原因在于市民化成本高,包括农村宅基地、承包地、林地的“退出成本”,以及“新市民”的社保、住房、就业、教育等方面的“进入成本”。此外,部分区县存在工业用地粗放扩张与农村宅基地闲置并存现象,农村产权流转交易市场建设尚未成熟。

三是经济低效,县域产业融合受阻。目前,成渝地区大部分农村仍以资源型的传统种养为主,缺乏规模化、品牌化的现代产业体系支撑。如川渝比邻地带多个县虽具备原料优势,但精深加工能力不足,大量农产品以初级形态输出,难以形成增值收益。此外,由于物流、金融等服务业与制造业协同薄弱,制约了农产品供应链与都市消费需求的精准对接,大多县域的农业生产不能满足本地城区需求,如2023年重庆市生猪、饲料粮年净调入量达200万头、600万吨。

四是社会壁垒,公共服务供给失衡。主要体现在农村的软硬件基础设施与公共服务远远落后于城市,部分乡镇在公路、污水处理、水利设施等方面还存在短板,“三农”综合信息服务和应用基础底座尚不健全,农村资源要素管理尚未实现全面信息化。同时,优质教育、医疗资源集中于城区,农村公共服务事业发展滞后,导致“城镇挤、农村空”现象突出。近年来农村义务教育就读学生、乡镇卫生院诊疗人次持续减少。

以县城为载体促进城乡融合

高质量发展的协同进路

针对成渝地区双城经济圈县域城乡融合发展的现实困境,需立足区域协同视角,以县城为枢纽,从空间重构、要素重组、产业重振与服务重塑等方面,系统设计以县城为载体的融合进路,从而推动城乡要素双向流动、产业协同升级、公共服务均等共享。

空间重构:构建双核多极体系。一是强化双核引擎功能,聚焦高端要素集聚。以成都市、重庆主城都市区为双核引擎,聚焦高端要素集聚与制度供给创新,分别侧重研发与服务业、制造与物流,形成差异化分工。二是培育多极节点,打造区域性副中心。重点支持建设绵阳等区域性的城市副中心,重点布局产业园区、物流节点等城乡联动载体,形成“以城带乡、以工促农”的空间联动机制。三是强化县城枢纽功能,激活乡镇节点价值。明确县城在承接城市外溢资源,辐射乡村发展中的核心作用,通过以县带乡、以乡带村,分类培育以文化旅游、农产品加工、商贸物流等为特色的产业强镇,通过强镇兴村带动本地乡村特色化发展,形成“核心城市—副中心—县城—乡镇”的空间联动网络。

要素重组:建立双向流通机制。一是深化户籍与土地联动改革,破解“半城镇化”困局。推行“成渝居住证互认”,建立健全以常住人口为核心的公共服务供给体系,剥离户籍与教育、医疗等福利的刚性捆绑,降低落户成本。在自愿依规前提下,探索“带权入城”模式,探索地票跨区域交易、权益置换等工具解决“三权”退出难题。二是健全要素市场化交易平台,激活农村资源价值。搭建城乡统一的产权交易市场,推动集体经营性建设用地、宅基地使用权、林权等要素公开透明交易。三是强化人才与技术下沉机制。持续推进乡贤返乡、科技特派员、乡村产业振兴带头人“头雁”等工程,建立城乡人才双向流动通道,通过住房补贴、项目孵化支持等措施,促进科技、经营、资金走进乡村,吸引能人、青年、务工人员回到乡村,激活农村内生发展动力。

产业重振:打造跨区域经济共同体。一是协同规划,优化县域产业空间布局。川渝两地协同编制产业发展规划,各县域依据自身资源禀赋再细化产业布局,以规避交界县域同质化竞争。探索发展订单农业,依托消费大数据指导县域种养结构调整,推动城乡生产要素与市场资源的精准匹配。二是做强品牌,推动三产融合。立足资源禀赋发展“巴味渝珍”等特色品牌,推动生态农业、乡村旅游、文化创意等产业品牌化运营。打造“巴蜀文旅走廊”精品线路,如重庆巫山“三峡红叶节”、四川丹棱“桔香稻田”艺术季。三是延长链条,构建全产业链生态体系。共建“成渝农产品精深加工走廊”,布局潼南、安岳等县域食品加工园区,推动农业从单一生产向全链条增值转型,做大做强食品及农产品加工产业。

服务重塑:建立长效供给机制。一是推进基础设施建设与长效管护。持续推进乡村水电路气讯“五网”建设,探索引入第三方公司托管乡村基础设施,建立财政补贴与使用者付费结合的可持续运维体系。二是推动公共服务跨省通办与城乡均等化。推动成渝医保、教育等公共服务标准统一与跨省互认通办。推广教师、卫生人才“县聘乡用”“乡聘村用”,建立城乡教师、医生定期轮岗制度,完善职称评聘向乡村倾斜政策,带动乡村公共服务质量持续提升。三是持续推进数字乡村建设。逐步推进偏远地区实现5G基站、千兆光纤全覆盖,打造城乡统一的涉农数据整合与应用平台,破除数据孤岛。针对新型经营主体与基层干部,分类实施数字素养提升培育计划,减少数字鸿沟。

关注官网微信