当代县域经济

在线阅读

成渝地区双城经济圈作为中国西部高质量发展的重要增长极,是继京津冀、长三角、粤港澳大湾区之后国家战略布局的“第四极”。2020年1月,中央财经委员会第六次会议明确提出“推动成渝地区双城经济圈建设”,标志着成渝地区双城经济圈正式上升为国家战略。成渝地区作为内陆开放型经济试验区,其工业发展具有承接东部产业转移的“后发优势”,拥有电子信息、装备制造、汽车、生物医药等优势产业集群,且2024年重庆市和四川省工业增加值合计高达26796.03亿元,成为区域经济增长的核心引擎。然而,与东部沿海发达地区相比,成渝工业仍面临产业链层级偏低、创新要素集聚不足、区域协同效应不显著等挑战,加之生态环境脆弱,面临区域协调与绿色转型的双重压力。当前全球产业链重构、国内国际双循环新发展格局构建以及“碳达峰”“碳中和”目标的提出,对成渝地区工业转型升级提出了更高要求,亟须构建符合内陆城市群特征的工业竞争力评价体系,揭示其时空演变规律,为区域政策制定提供理论支撑。

成渝地区双城经济圈工业竞争力评价指标体系

指标体系构建

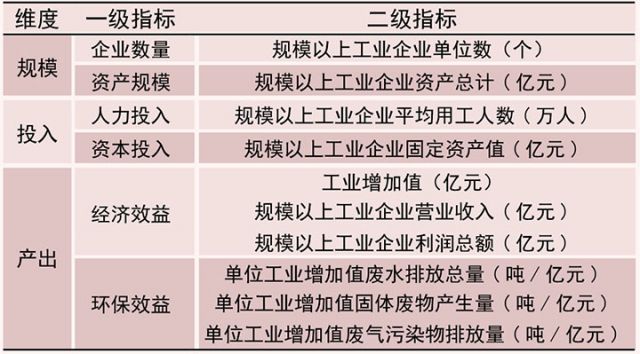

本文在构建成渝地区双城经济圈工业竞争力评价指标体系时,在参考已有研究成果的基础上,更加注重成渝地区双城经济圈工业发展的现实需求和政策导向,尤其是成渝地区双城经济圈作为我国长江上游重要生态屏障的生态定位,并充分考虑数据的可得性和连续性,在规模、投入、产出3个维度下设置企业数量、资产规模、人力投入、资本投入、经济效益、环保效益6个一级指标。在各一级指标下共计设置规模以上工业企业单位数、规模以上工业企业资产总计、规模以上工业企业平均用工人数等共计10个二级指标,具体见表1,旨在准确衡量区域工业竞争力水平,并分析其动态演变规律。

其中,规模维度共设置企业数量和资产规模2项一级指标,并分别以规模以上工业企业单位数和资产总计为二级指标,主要聚焦区域工业发展的存量特征,反映成渝地区双城经济圈的基础体量和资本集聚水平;投入维度共设置人力投入和资本投入2项一级指标,并分别以规模以上工业企业平均用工人数和规模以上工业企业固定资产值为二级指标,主要聚焦区域工业发展的要素驱动,衡量劳动力资源配置效率与资本扩张能力;产出维度设置经济效益和环保效益2个并列的一级指标,并在经济效益下设置工业增加值、规模以上工业企业营业收入、规模以上工业企业利润总额3个二级指标,在环保效益下设置单位工业增加值废水排放总量、单位工业增加值固体废物产生量、单位工业增加值废气污染物排放量3个二级指标,体现“既要金山银山,也要绿水青山”的发展理念。

研究方法与数据来源

本文使用熵权法计算成渝地区双城经济圈不同年份的工业竞争力。熵权法是一种基于信息熵的客观赋权方法,主要用于多指标决策分析,通过计算各指标的信息熵来反映其离散程度,从而确定权重,最终基于各指标权重计算总指标数值。

成渝地区双城经济圈包括重庆中心城区,万州、永川等27个区县及云阳、开州部分地区,和四川成都、绵阳等15个市。考虑数据的可得性以及研究的可行性,本文在对成渝地区双城经济圈工业竞争力的研究中,将成渝地区双城经济圈的组成简化为重庆市和四川省的全部行政区域。针对规模以上工业企业单位数、规模以上工业企业资产总计、规模以上工业企业平均用工人数、规模以上工业企业固定资产值、工业增加值、规模以上工业企业营业收入、规模以上工业企业利润总额7个指标采用重庆市和四川省相应指标数据加总的方式计算,单位工业增加值废水排放总量、单位工业增加值固体废物产生量、单位工业增加值废气污染物排放量3个指标采用将两地相应的工业废水、固体废弃物以及废气总量相加后除以两地工业增加值之和的方式计算。本文的数据主要来源于2014—2023年《重庆市统计年鉴》和《四川省统计年鉴》,确保数据的权威性。

成渝地区双城经济圈工业竞争力及各维度评价结果

结果分析

基于构建的成渝地区双城经济圈工业竞争力评价指标体系,经过前文列述的计算步骤,本文得到了2013—2022年成渝地区双城经济圈工业竞争力以及规模、投入、产出维度评价结果,具体见表2。为了更加清晰地体现出产出这一重要维度特征,本文还就2013—2022年成渝地区双城经济圈工业竞争力中的经济效益和环保效益两个一级指标进行了综合评价,并将其列述在文中,具体见表3。

成渝地区双城经济圈工业竞争力总体动态演变。从表2的工业竞争力指数来看,2013—2022年间成渝地区双城经济圈工业竞争力呈现显著提升趋势,工业竞争力指数从2013年的0.89提升至2022年的3.40,年均增长率达15.8%。基于工业竞争力指数的变动,并结合原始数据来看,2013—2022年间成渝地区双城经济圈工业竞争力演变过程大致可以划分为低速增长期、波动调整期以及高速增长期三个阶段。

第一,低速增长期(2013—2016年)。该阶段成渝地区双城经济圈工业竞争力指数从0.89升至1.91,主要受益于“十二五”期间产业转移政策的推动以及重庆市、四川省推动工业经济发展的众多措施,工业企业数量和资产规模快速扩张。具体而言,该阶段成渝地区双城经济圈的规模以上工业企业单位数从18557个增至20601个,且规模以上工业企业资产从4.97万亿元增至6.17万亿元。

第二,波动调整期(2017—2019年)。该阶段成渝地区双城经济圈工业竞争力指数在1.83—1.88波动,与同期全国工业增速放缓及环保政策趋严有关。该阶段,规模以上工业企业单位数、规模以上工业企业资产总计、规模以上工业企业固定资产值、工业增加值、规模以上工业企业营业收入以及单位工业增加值固体废物产生量等指标数值总体呈上升趋势,规模以上工业企业平均用工人数、规模以上工业企业利润总额、单位工业增加值废气污染物排放量呈下降趋势,其他指标变动幅度较小,总体呈现出增产不增利且环保效益降低的典型特征。

第三,高速增长期(2020—2022年)。该阶段成渝地区双城经济圈工业竞争力指数从2.40跃升至3.40,主要得益于“双循环”战略和“双碳”目标的协同推进。2021年工业增加值突破2.33万亿元,环保效益指数首次超过1.0,显示绿色转型初见成效。如果拉长至2024年,这一增长趋势仍在持续。以工业增加值为例,2023—2024年成渝地区双城经济圈工业增加值分别为25038.55亿元和26796.03亿元,分别比上年度同比增长1.42%和7.02%。由此可见,成渝地区双城经济圈上升为国家战略以来,工业竞争力指数有了较大的提升,在一定程度上证明了成渝地区双城经济圈战略实施的显著成效。

成渝地区双城经济圈工业竞争力维度变动特征。成渝地区双城经济圈工业竞争力包括了规模、投入、产出三个维度,且产出维度又包括了经济效益和环保效益两个一级指标。在对工业竞争力总体演变过程分析的基础上,进一步探究不同维度的变动特征,可以更加准确地了解成渝地区双城经济圈工业竞争力演变的深层次原因。成渝地区双城经济圈工业竞争力规模、投入、产出三个维度的变动特征具体如下:

第一,基础体量持续扩大,但集聚效应不足。2013—2022年,成渝地区双城经济圈工业竞争力中的规模指数从2013年的0.12提高到2022年的0.75,年均增长23.1%。具体来看,该阶段成渝地区双城经济圈企业数量与资产规模双增长,规模以上工业企业单位数从18557个增加到25139个,资产总计从4.97万亿元增加到9.58万亿元,年均增长率分别为3.5%和7.8%。同时,该阶段成渝地区双城经济圈产业集聚度偏低,资产规模增速滞后于企业数增速,资产规模增速仅为企业数增速的2.2倍,表明企业单体规模偏小,产业链上下游协同不足。例如,2022年规模以上工业企业平均资产为3.81亿元,较2013年的2.68亿元仅增长42.2%,远低于沿海发达地区水平。

成渝地区双城经济圈工业竞争力产出维度评价结果

第二,资本驱动增强,人力投入效率下降。2013—2022年,成渝地区双城经济圈工业竞争力中的投入指数从2013年的0.37提高到2022年的0.50,但波动较大。具体来看,该阶段成渝地区双城经济圈工业领域的资本投入高速扩张,规模以上工业企业固定资产值从2.79万亿元增长到5.48万亿元,年均增长8.6%,尤其在2020年后增速加快,反映政策引导下基建与技术改造投资力度加大。与此同时,该阶段成渝地区双城经济圈工业领域的人力投入效率降低,规模以上工业企业平均用工人数从554.47万人下降到456.10万人,降幅达17.7%,但同期工业增加值从1.68万亿元增长到2.47万亿元,人均工业增加值提升46.9%,表明劳动力结构向技术密集型调整,但中高端人才供给不足可能制约长期创新。

第三,经济效益与环保效益协同性增强,但波动明显。2013—2022年,成渝地区双城经济圈工业竞争力中的产出指数从2013年的0.41提高到2022年的2.15,其中经济效益与环保效益分别从0.20和0.21提高到1.02和1.12,协同性逐步提升,但仍存在阶段性失衡。其中,2013—2016年为经济效益主导期,该阶段经济效益指数年均增长30.5%,主要依赖工业增加值(从1.68万亿元增至1.76万亿元)和利润总额(从3236.59亿元增至3988.18亿元)的规模扩张,但环保效益增速滞后,年均增长仅25.8%。2017—2022年为环保效益追赶期,在环保政策约束下,该阶段成渝地区双城经济圈单位工业增加值废水排放量从2017年的3.35吨/万元下降至2022年的2.42吨/万元,废气污染物排放量从90.2吨/亿元下降至35.08吨/亿元,分别下降了27.90%和61.11%,但固体废物产生量仅从0.87吨/万元下降到0.72吨/万元,下降了17.35%,且曾在2018—2019年出现逆势上升的情况,显示固废治理技术仍需继续突破。

成渝地区双城经济圈工业竞争力存在的主要问题。成渝地区双城经济圈的工业经济具有雄厚的发展基础,近年来取得了一系列辉煌的成就,但也不可避免地存在着一些问题,需要进一步完善。

第一,人力资源投入不足。2013—2022年,成渝地区双城经济圈工业竞争力投入指数仅增长37.5%,尤其是2018年下降至0.296,其主要原因是规模以上工业企业平均用工人数的减少。统计数据显示,2013—2022年,成渝地区双城经济圈规模以上工业企业平均用工人数从2013年的554.47万人下降至2022年的456.10万人,人力投入减少17.7%,规模以上工业企业固定资产值从2.79万亿元增至5.48万亿元形成明显反差。人力投入减少也可能是由于资本密集型产业比重提升,工业机器人等自动化设备大范围推广应用导致,但也可能限制生产效率和技术创新,导致劳动力密集型产业竞争力下降。

第二,固体废物处理压力大。2013—2022年,成渝地区双城经济圈工业竞争力环保效益指数从2013年的0.205提升至2022年的1.121,但单位工业增加值固体废物产生量在2019年反弹至1.06吨/万元,高于2013年的1.01吨/万元,且直至2022年单位工业增加值固体废弃物产生量相较于2013年也仅下降了17.35%,表明固体废弃物等资源循环利用不足。基于成渝地区双城经济圈的发展定位,环保压力必然长期存在,涉及固体废弃物处置的资源消耗型产业可能面临政策约束。

第三,盈利能力不稳定。2013—2022年,成渝地区双城经济圈规模以上工业企业利润总额虽然总体增长幅度可观,但2018—2019年连续两年同比下降,比上一年度分别下降51.5亿元和27.42亿元,2022年相较于2021年也减少了250.51亿元,一定程度上表明其盈利能力不稳定,且近期盈利能力稍有下降。

第四,固定资产利用效率待提升。2013—2022年,成渝地区双城经济圈规模以上工业企业固定资产值从2013年的2.79万元亿增长至2022年的5.48万亿元,增长率为96.4%,但同期工业增加值仅增长46.7%,单位固定资产产出效率下降。究其原因,在于资本投入未能充分转化为产出效益,可能存在设备闲置或技术落后等问题。

对策建议

基于成渝地区双城经济圈工业竞争力的动态演变及特征分析,本文认为成渝地区双城经济圈应以“高端化、协同化、绿色化”为导向,通过政策引导与市场机制结合,推动工业竞争力从量增向质升转变,为西部高质量发展提供示范。一是优化人力资源结构,针对制造业升级需求,开展智能制造、数字化技能培训,同时吸引高端技术人才,提升人力资源质量。二是深化绿色转型,加强工业固废资源化利用技术研发,同时对高污染企业实施动态监测,倒逼绿色转型。三是聚焦高附加值产业,淘汰低效产能,聚焦高端装备制造、电子信息等高附加值产业,还要通过产业链协同降低生产成本,提升规模效应。四是推动技术升级,推广智能工厂、工业互联网,提升设备利用率,并且要鼓励企业将固定资产投入转向技术创新领域。(陈宗映 韩伟亚 重庆三峡融资担保集团股份有限公司高级经济师重庆城市科技学院副教授)

[基金项目:2020年重庆市社会科学规划培育项目“环保比较优势视角下成渝地区双城经济圈产业协同推进生态文明建设路径研究”(2020PY57);2022年重庆市教委科学技术研究计划项目“成渝地区双城经济圈推进人与自然和谐共生的机制研究”(KJ202202577982483);2022年重庆城市科技学院校级科研项目“人地关系均衡视角下成渝地区双城经济圈高品质生活宜居地建设路径研究”(CKKY2022026)]

关注官网微信