当代县域经济

在线阅读

攀枝花市位于我国川西南、滇西北地区,是凉山、昭通、楚雄、大理、丽江五市(州)的几何中心,地理位置得天独厚。近年来,攀枝花市依托其矿产资源优势和气候优势,致力于产业升级与城市转型,塑造了“钒钛之都”“阳光花城”等品牌形象,不仅为川西南、滇西北区域经济发展注入了强劲动力,也为推进攀西经济区发展、促进四川省“五区共兴”区域发展战略奠定了坚实基础。

2018年6月,中共四川省委十一届三次全会对攀枝花市提出了“建成川西南、滇西北区域中心城市”的目标定位。2018年7月,中共攀枝花市委十届五次全会强调将攀枝花市建设成为“功能完善、特色鲜明、辐射力强的川西南、滇西北区域中心城市”。2023年7月,中共攀枝花市委十一届六次全会强调,将攀枝花市建设成为“川西南滇西北服务业发展高地”。“区域中心城市”的目标定位为攀枝花市的城市发展提供了新的经济地理空间和区位战略,也对攀枝花市的发展提出了新的更高的要求,攀枝花市如何打造成为川西南、滇西北区域中心城市成为一个亟待研究的重要课题。

本文运用SWOT分析法(态势分析法),通过与川西南、滇西北区域的凉山、昭通、楚雄、大理、丽江五市(州)对比分析,明确了攀枝花市在打造川西南、滇西北区域中心城市方面的优势与劣势,以及外部环境带来的机遇与挑战,并提出攀枝花市打造川西南、滇西北区域中心城市具体路径。

攀枝花的区域优势

经济发展水平高。统计数据显示,2023年,攀枝花市的GDP总量为1303.8亿元,在六市(州)中低于凉山州(2261.11亿元)和昭通市(1644.12亿元),位居第三。但攀枝花市的人均GDP为12.2万元,在六市(州)中居于领先地位,分别是楚雄州的1.06倍、大理市的1.77倍、丽江市的2.37倍、凉山州的2.65倍、昭通市的3.64倍,如图1所示。

![1751614073175317.jpg 图1:2023年攀枝花与大理、丽江、楚雄、昭通、凉山六市(州)GDP与人均GDP对比图 [数据来源:六市(州)2023年国民经济和社会发展统计公报,下同].jpg](/Uploads/ueditor/image/202507/1751614073175317.jpg)

图1:2023年攀枝花与大理、丽江、楚雄、昭通、凉山六市(州)GDP与人均GDP对比图 [数据来源:六市(州)2023年国民经济和社会发展统计公报,下同]

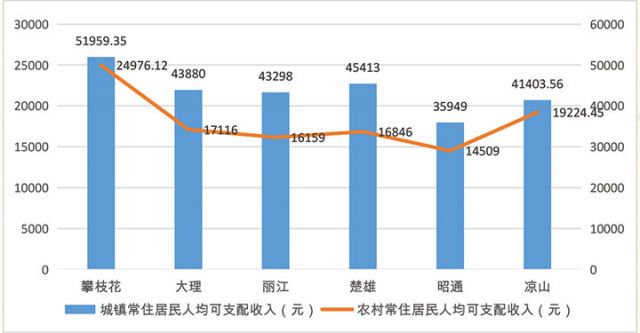

在城乡居民人均可支配收入方面,2023年,攀枝花市的城镇居民人均可支配收入为51959.35元,在六市(州)中位居首位,分别是大理市的1.18倍、丽江市的1.20倍、楚雄州的1.14倍、昭通市的1.45倍、凉山州的1.25倍;2023年,攀枝花市的农民人均可支配收入为24976.12元,在六市(州)中遥遥领先,分别是大理市的1.46倍、丽江市的1.55倍、楚雄州的1.48倍、昭通市的1.72倍、凉山州的1.30倍,如图2所示。

图2:2023年攀枝花与大理、丽江、楚雄、昭通、凉山六市(州)城镇与农村常住居民人均可支配收入对比图

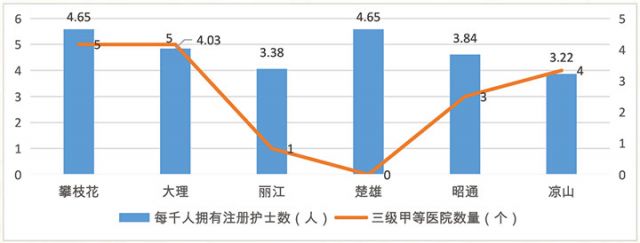

医疗与教育资源多。截至2023年,攀枝花市的三级甲等医院数量为5家,在川西南、滇西北六市(州)中与大理市并列第一;2023年,攀枝花市每千人拥有注册护士数约为4.65人,与楚雄市并列第一。从四川省内看,攀枝花市的医疗资源仅次于成都,在省内排名第二。总体而言,攀枝花市的医疗资源比较丰富,在川西南、滇西北六市(州)中具有一定的比较优势,如图3所示。

图3:2023年攀枝花与大理、丽江、楚雄、昭通、凉山六市(州) 每千人拥有注册护士数与三级甲等医院数量对比图

2023年,攀枝花市的高等教育在校生人数为36521人,仅低于大理的40093人,在川西南、滇西北六市(州)中位居第二。从四川省内看,攀枝花市的人口受教育程度较高,在四川省内仅次于成都市,位居四川省第二。

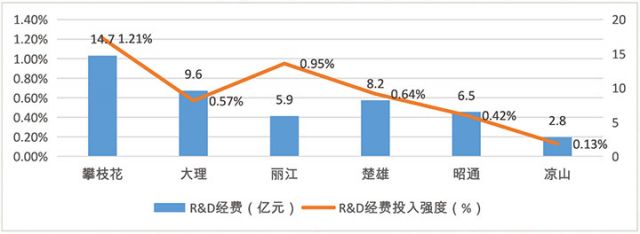

科技创新能力强。从研究与试验发展经费(R&D经费)数量及其投入强度两个指标来衡量,2023年,攀枝花市的研究与试验发展经费(R&D经费)为14.7亿元、投入强度为1.21%,两个指标均远远高于其他五市(州),说明攀枝花在科技创新能力方面具有比较显著的优势,如图4所示。

图4:2023年攀枝花与大理、丽江、楚雄、昭通、凉山六市(州) R&D经费与R&D经费投入强度对比图

城市综合影响力大。根据2022年发布的《中国城市竞争力报告》,攀枝花2021年综合经济竞争力排名全国第145位,2021年可持续竞争力排名全国第195位,昭通市和丽江市的排名远低于攀枝花,而大理市、楚雄州和凉山州没有进入到《中国城市竞争力报告》的294个城市中。另一方面,与其他五市(州)相比,攀枝花市的康养产业具有更高的品牌知名度,入选“中国十大凉都”“中国避暑名城”,连续多年入选“康养产业可持续发展能力20强市(地级市)”,而其他五市(州)均未入选。

面临的挑战

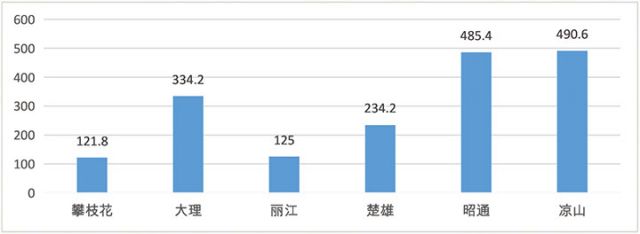

人口规模小且人口老龄化问题严重。人口规模小且人口老龄化加深是攀枝花市打造川西南、滇西北区域中心城市面临的主要挑战。截至2023年底,攀枝花市的常住人口规模在六市(州)中是最小的,仅为121.8万人,相当于凉山州的24.83%、昭通市的25.09%、大理市的36.45%、楚雄州的52.01%、丽江市的97.44%,如图5所示。

图5:2023年攀枝花与大理、丽江、楚雄、昭通、凉山六市(州) 常住人口规模对比图

人口的聚集不仅能为经济活动提供充足的劳动力和智力支持,也能扩大城市的消费市场,因此是影响中心城市发展的首位因素。人口规模是区别城市大小的重要标准,人口稠密的地区更易于成为中心城市;反之,人口稀少的地区成为中心城市的可能性较小。通常情况下,区域性中心城市的人口规模需达到一定的标准,才能获得规模效益,才能有效利用基础设施投资,中心城市的辐射能力也才能体现出来。

根据2020年第七次全国人口普查的数据,攀枝花市60岁及以上人数为239574人,在总人口中的占比为19.76%。攀枝花市60岁及以上人数在六市(州)少于昭通市和楚雄州,位列第三,但60岁及以上人数在总人口的占比在六市(州)中是最高的,说明攀枝花市的人口老龄化问题比较严重。同时,攀枝花市人口老龄化程度在2010—2020年的十年间不断加深,目前处于一个较高水平,影响当地劳动力供给、社会保障压力、消费需求结构、创新活力等,进而影响当地的区域竞争力和发展潜力。

交通短板仍然存在。近年来,攀枝花市的交通状况已有很大程度的改善,但仍不足以满足打造川西南、滇西北区域中心城市的战略目标需求。一方面是铁路运力不足,成昆铁路虽经扩能改造,但仍难以满足日益增长的运输需求,特别是大运量需求,限制了工业规模的扩张;另一方面,市域内公路网布局与主要产业区联系不紧密,公路通达深度与衔接度不够,导致运输成本较高、效率较低,从而制约了攀枝花市经济社会发展。

生态环境形势严峻。攀枝花市地处横断山脉东麓的攀西大裂谷区域,生态环境相对脆弱,需要在经济发展和生态保护之间找到平衡点。过度开发和污染可能会对当地生态环境造成不可逆的损害,进而影响其作为区域中心城市的吸引力和竞争力。再者,攀枝花市是一座资源型城市,其经济发展高度依赖钒钛等矿产资源的开采和加工。然而,这些资源并非取之不尽、用之不竭,随着开采量的增加,资源枯竭的风险也在逐渐加大,这些都对攀枝花市的经济可持续发展构成严峻的挑战。

迎来的机遇

一方面,攀枝花共同富裕试验区建设为攀枝花打造川西南、滇西北区域中心城市提供了政策机遇。2022年12月,中共四川省委、四川省人民政府印发《关于支持攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的意见》,为全省实现共同富裕积累经验、提供样本。并将在科技创新、基础设施建设、环保节能等方面给予政策支持。这为攀枝花打造川西南、滇西北区域中心城市提供了重大机遇。

同时,随着“一带一路”建设的深入推进,攀枝花市作为古代南方丝绸之路的关键节点,其地理位置的重要性不断显现,使其作为川西南、滇西北区域中心城市的潜力被进一步激发。 “一带一路”建设不仅为攀枝花市的钢铁等优势产品开辟了广阔的海外市场,吸引外部资本流入,特别是针对第三产业的投资,必将有效推动攀枝花市经济结构的优化与多元化发展。

具体路径

优化产业结构,做强产业支撑。一是加快传统产业如钢铁、钒钛等向高端化、智能化、绿色化转型和中小企业数字化转型。二是明确科技创新方向和重点,谋求创新驱动的新突破,以更快的速度推进创新要素资源的聚集。三是立足现有产业基础和相对优势,以稳链、补链、延链、强链为方向,以产业聚焦、资源聚焦、政策聚焦、区域聚焦为支撑,产、学、研相结合,市场、政府作用相叠加,推动全市产业发展能级上新台阶,做强川西南、滇西北区域中心城市产业支撑。

扩大人口规模,应对人口老龄化。一是出台一系列吸引人才和年轻劳动力的政策,如提供住房补贴、就业优惠、子女教育便利等,以增加常住人口数量,优化人口结构。同时,充分利用老龄化带来的市场需求,发展养老、医疗、保健等相关产业,创造新的经济增长点;二是通过优化育儿补贴政策、延长产假等政策,逐步改善人口年龄结构,缓解人口老龄化压力。

完善交通基础设施建设,实现区域互联互通。一是积极推动成昆铁路的扩能改造,增加列车班次和运力,特别是针对大宗货物运输的专线建设。同时,探索建设新的铁路线路,与周边城市和地区形成更加紧密的铁路网,提高运输效率。二是加大投资力度,优化公路网布局,确保与主要产业区的紧密联系,降低运输成本,提高运营效率。三是扩大航线和航班数量,加强与主要旅游城市的航线连接。四是开发旅游专线巴士、观光车等交通工具,有效连接各景点,确保居民和游客出行更加便捷。

争取政策支持,加强区域合作。一是积极争取中央、省各类政策资金和项目支持,推动高质量发展建设共同富裕试验区。二是积极融入“一带一路”建设,加强与东南亚、南亚等国家和地区的经贸合作,拓展国际市场。三是注重发展现代物流、旅游、金融等现代服务,提升城市品质和综合承载能力。四是加强与沿线国家的文化交流与合作,利用攀枝花市独特的自然风光和民族文化资源,吸引更多国际游客前来旅游观光,促进文化旅游产业发展。

加强生态环境保护,实现可持续发展。一是减少对钒钛等矿产资源的过度依赖,推动产业结构多元化,发展新兴产业如清洁能源、生态旅游等,以降低对生态环境的压力。二是加强生态环境保护,实施生态修复工程,确保经济发展与生态保护相协调。三是通过技术创新和产业升级,降低能耗和排放,提高资源利用效率。四是加大科技创新投入,培养高素质人才,为产业转型升级提供智力支持。加强与高校、科研机构的合作,引进和培养一批具有创新精神和实践能力的高素质人才。五是制定科学合理的政策,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备,提高产品质量和附加值。同时,加强监管力度,防止过度开发和污染行为的发生。(熊夏 房红 攀枝花学院经济与管理学院)

[基金项目:四川省哲学社会科学“十四五”规划2024年度学术研究专项资助课题“农民农村共同富裕导向下乡村康养产业发展模式与实践路径研究”(SC24E030);2024年度攀枝花学院共同富裕试验区研究中心重点项目“新一轮西部大开发与攀枝花共同富裕实践路径研究”(GFZ24-01);攀枝花学院2024年度国家级大学生创新创业训练计划项目《引领川西南与滇西北:攀枝花如何成为区域中心城市》(项目编号202411360018)]

关注官网微信